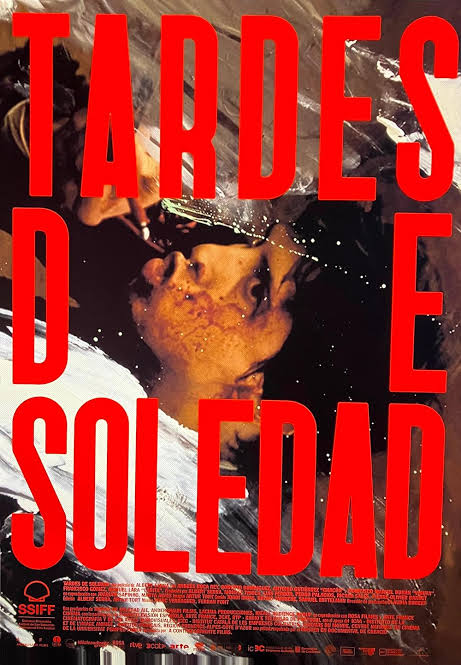

Tuve la oportunidad de ver Tardes de soledad, la más reciente película de Albert Serra, y quedé con el alma estremecida. No por el estruendo superficial de la tauromaquia, sino por el silencio profundo que deja la verdad cuando se presenta sin adornos ni defensa. Serra logra aquí un acto de desnudez —no solo del cuerpo del torero, sino del rito, del entorno y de la vulnerabilidad radical del ser humano enfrentado a su destino. Y lo hace a través de un personaje real y, a la vez, mitológico: el torero peruano Andrés Roca Rey.

Esta película no es una oda al toreo, ni tampoco una denuncia. Es, por encima de todo, una exploración de la verdad del toreo, entendida desde lo humano, lo físico, lo inevitable. En Roca Rey, Serra encuentra no al héroe intocable, sino al hombre que, por vocación y destino, ha elegido jugarse la vida cada tarde. Y en esa elección hay una forma de libertad extraña, casi indescifrable, que el director retrata con una crudeza y sensibilidad desarmantes.

Desde el primer plano —una habitación de hotel y un traje de luces dispuesto como una segunda piel—, el espectador entra en una atmósfera íntima, casi sagrada, donde el silencio habla más que las palabras. El cuerpo de Roca Rey no es glorificado: es observado con respeto y distancia. Serra no busca dramatizar, sino contemplar. Y es en esa contemplación, meticulosa y sin apuro, donde aflora una verdad que va más allá del toreo: la del ser humano frente a sí mismo.

La película se estructura en tres espacios: el hotel, el coche y la plaza. En cada uno de ellos, la figura del torero se va despojando del mito y se muestra en su dimensión más real. En la habitación, la preparación se convierte en un ritual de introspección y recogimiento; en el coche, las conversaciones con la cuadrilla revelan la camaradería de quienes conviven con el riesgo como rutina; y en la plaza, el vértigo y la posibilidad de la muerte se convierten en arte efímero, en un duelo sin redención posible.

Serra no pretende explicar el toreo ni justificarlo. No lo edulcora ni lo condena. Lo deja ser. Y en esa decisión estética —tan poco común en el cine contemporáneo—, permite que surja la verdad sin interferencias. Esa verdad no se articula con palabras, sino con miradas, gestos, silencios y una fisicidad que conmueve por su autenticidad. Aquí, el arte se aleja del espectáculo y se instala en el terreno de lo esencial.

En Roca Rey, Serra encuentra un sujeto cinematográfico ideal: contenido, hermético, pero intensamente presente. No vemos al torero como un héroe, sino como un hombre solo, que lidia consigo mismo y con el peso simbólico de una tradición que lo glorifica y lo expone. La cámara lo acompaña sin invadir, con una distancia emocional que potencia la profundidad del relato.

El trabajo de sonido es uno de los grandes hallazgos del filme. Serra nos hace partícipes del murmullo real de la faena: los pasos, los roces, las respiraciones entrecortadas, los suspiros de tensión. Es a través de estos detalles sonoros —tan honestos, tan directos— que la película se vuelve sensorial, visceral, inmediata. Sentimos el miedo, el sudor, la concentración. El torero no es una imagen: es un cuerpo vivo, tembloroso, que camina hacia lo desconocido.

Pero Tardes de soledad también es una reflexión sobre nuestro tiempo. Serra desafía la corrección política, las posturas ideológicas prefabricadas y la cultura del juicio inmediato. No se alinea ni con los defensores ni con los detractores del toreo. Tampoco se esconde en la ambigüedad. Su mirada es clara: busca comprender lo que muchos rechazan de antemano. Y lo hace desde una posición de respeto estético y humano, sin cinismo, sin ironía.

En este sentido, Tardes de soledad no es una película sobre la tauromaquia, sino sobre el hombre que decide asumir un destino que lo enfrenta, cada tarde, a lo irreparable. El arte del toreo aparece aquí como un acto de verdad, como una danza trágica entre el instinto y la voluntad. Roca Rey no es elevado a los altares; es devuelto a la tierra, a su cuerpo, a sus dudas. Y esa humanidad es la que conmueve.

La película no exalta: admira, comprende, escucha. Invita a mirar sin prejuicios, a intentar entender una forma de vida que, para muchos, resulta incomprensible. Serra ha creado una obra profundamente honesta. Y lo ha hecho con la complicidad involuntaria de un mundo que se ha abierto más allá de lo que incluso él esperaba.

Tardes de soledad es, sin duda, una de las películas más importantes del cine español reciente. No solo por su forma —sobria, poderosa, contenida—, sino por su contenido: un retrato del arte como riesgo, del cuerpo como territorio de lucha, de la soledad como condición del artista. Un filme que no busca convencer, sino conmover. Que no impone, sino que sugiere. Que no juzga, sino que observa. Y que, precisamente por eso, dice tanto.

En tiempos de ruido y de discursos cerrados, Albert Serra ha filmado una película que respira, que escucha, que se arriesga. Y que, como el torero en el redondel, se entrega sin red de seguridad ante el juicio del espectador. Una película que es, en el más profundo y hermoso sentido, un acto de verdad.